Эзотерика и коворкинги: как поэты Серебряного века придумали жизнь современных зумеров

Если ваш глаз устал дергаться от зумерских словечек, выдыхайте: полиаморные отношения и коворкинги изобрели задолго до них. Да и до вас. Собрали все признаки и свидетельства того, что поэты Серебряного века жили почти что в современности.

Полиамория

Начало ХХ века подарило России плеяду затейливых поэтов. Еще более затейливыми были их отношения. И пока студенты гуманитарных факультетов рассуждают об этичности открытых браков, о некоторых из них, покрывшись благородным пунцом, нам успели рассказать учителя литературы. Речь о сожительстве Лили и Осипа Брик и Владимира Маяковского — последний, правда, по свидетельствам от него удовольствия не получал.

К примеру шведской семьи можно отнести и тройственный союз поэтессы Зинаиды Гиппиус, поэта Дмитрия Мережковского и публициста Дмитрия Философова. Про тройственность не шутки: Мережковский долго размышлял о сути отношений и в итоге возжелал установить царство третьего завета, что бы это ни значило. Уже состоявшие в браке Зинаида и Дмитрий (биографы и современники уточняют, что их тандем был платоническим) привлекли к своему союзу третьего — литературного критика Философова.

Пишут, что троебратство просуществовало около 15 лет, но эта любовная история требует ремарок. Считается, что Мережковские были равнодушны друг к другу в сексуальном плане, а Гиппиус чрезмерно увлеклась Философовым, который в итоге ее отверг. «Мне физически отвратительны воспоминания о наших сближениях. При страшном устремлении к тебе всем духом у меня выросла какая-то ненависть к твоей плоти, коренящаяся в чем-то физиологическом», — делился Дмитрий-младший в послании поэтессе. За идеологическим фасадом о страсти на троих страдали, кажется, все.

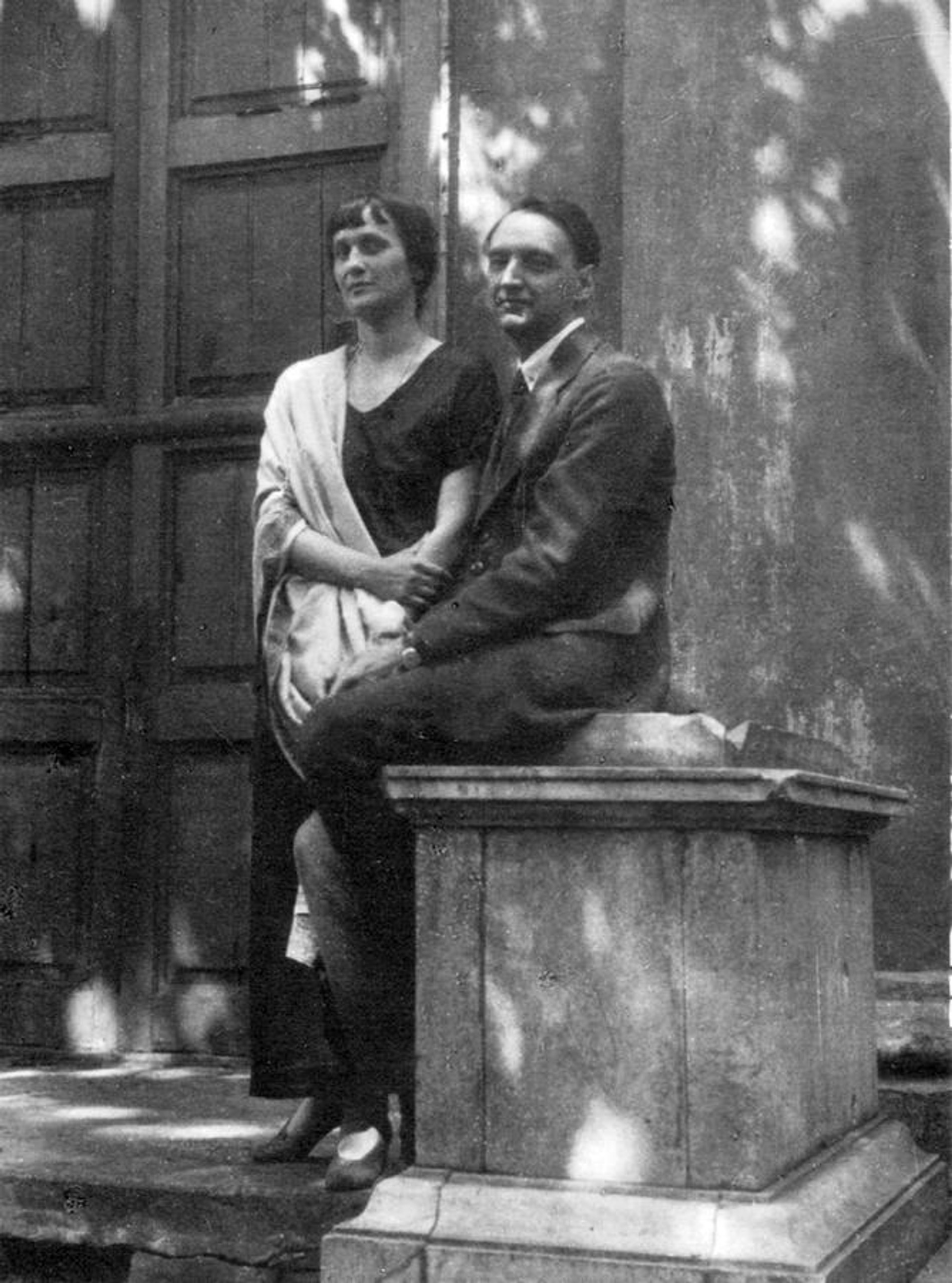

Еще одним интересным, но менее известным альянсом было сожительство поэтессы Анны Ахматовой, искусствоведа Николая Пунина и его жены Анны Аренс — одной из первых российских женщин-врачей. Финансовые обязательства распределились удобно: домашнее хозяйство и траты держались на прилично зарабатывающей Аренс, которая фактически содержала мужа с любовницей. Сибаритство иногда омрачалось внутренними склоками: так, дочь Корнея Чуковского Лидия писала, что всякий раз, когда речь шла о величии Ахматовой, Николай командовал той идти кромсать селедку на кухне. К слову, эксперименты были для поэтессы не новы: до отношений с Пуниным она жила с актрисой Ольгой Глебовой-Судейкиной и ее супругом Артуром Лурье.

Совсем уж профанирующим идею опыт вышел у Ивана Бунина. Писатель душа в душу жил со своей женой Верой Муромцевой, но однажды решил привести в дом юную (младше на тридцать лет) Галину Кузнецову, которую представил своей секретаршей и ученицей. Супруга, стиснув зубы, терпела, продлилось безобразие десять лет. Потом в доме Буниных появилась девушка Марта, к которой Кузнецова тут же ушла.

Квирность

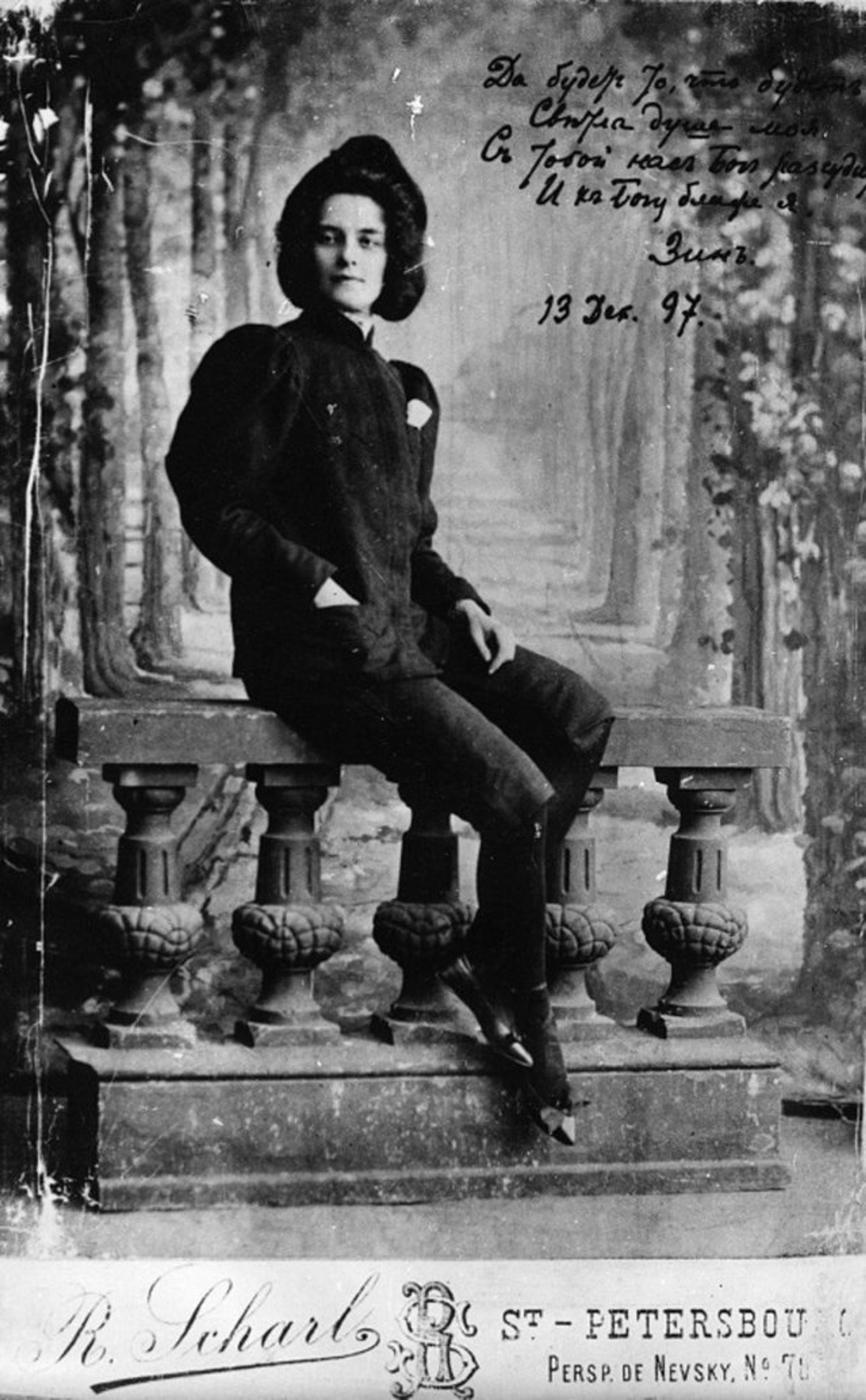

Андрогин — мифическое бесполое существо с двумя лицами. У Зинаиды Гиппиус лицо было одно, что не помешало ей быть иконой небинарности: Зинаида Николаевна любила щеголять в мужских костюмах. «Она исповедовала бесполость. Она упивалась изысканным ядом философии Владимира Соловьева, призывавшего к андрогинной коллективной любви. <...> Она презирала соитие, деторождение, мещанскую семейственность», — пишет о Гиппиус в книге «Русские травести» искусствовед Ольга Хорошилова. Примерно то же транслируют дошедшие до нас изображения Гиппиус, где она при параде.

Нарядами все не ограничилось: так, Гиппиус почти не писала стихотворений от женского лица. Иногда мужской лирический герой прорывался в реальность, и Зинаида Николаевна пускалась в ухаживания за дамами. Еще поэтесса фанатела от Оскара Уайльда — в общем, прогрессивный комплект был при ней. Впрочем, солдаты и матросы Петрограда 20-х годов нередко коротали вечера, переодеваясь в женщин. Так что практика была общая.

Коворкинги

Серебряный век отличился не только людьми, но и зданиями, в интерьерах которых эти люди любили расположить свои туловища. В двух столицах Российской империи цвела культура литературных салонов, где обычно творились великие дела и сочинялись каламбуры. Свой салон был у Гиппиус и Мережковского, среди его гостей числились Александр Блок, Андрей Белый и прочие звезды. Чем вам не коворкинг без постиндустриальной отчужденности?

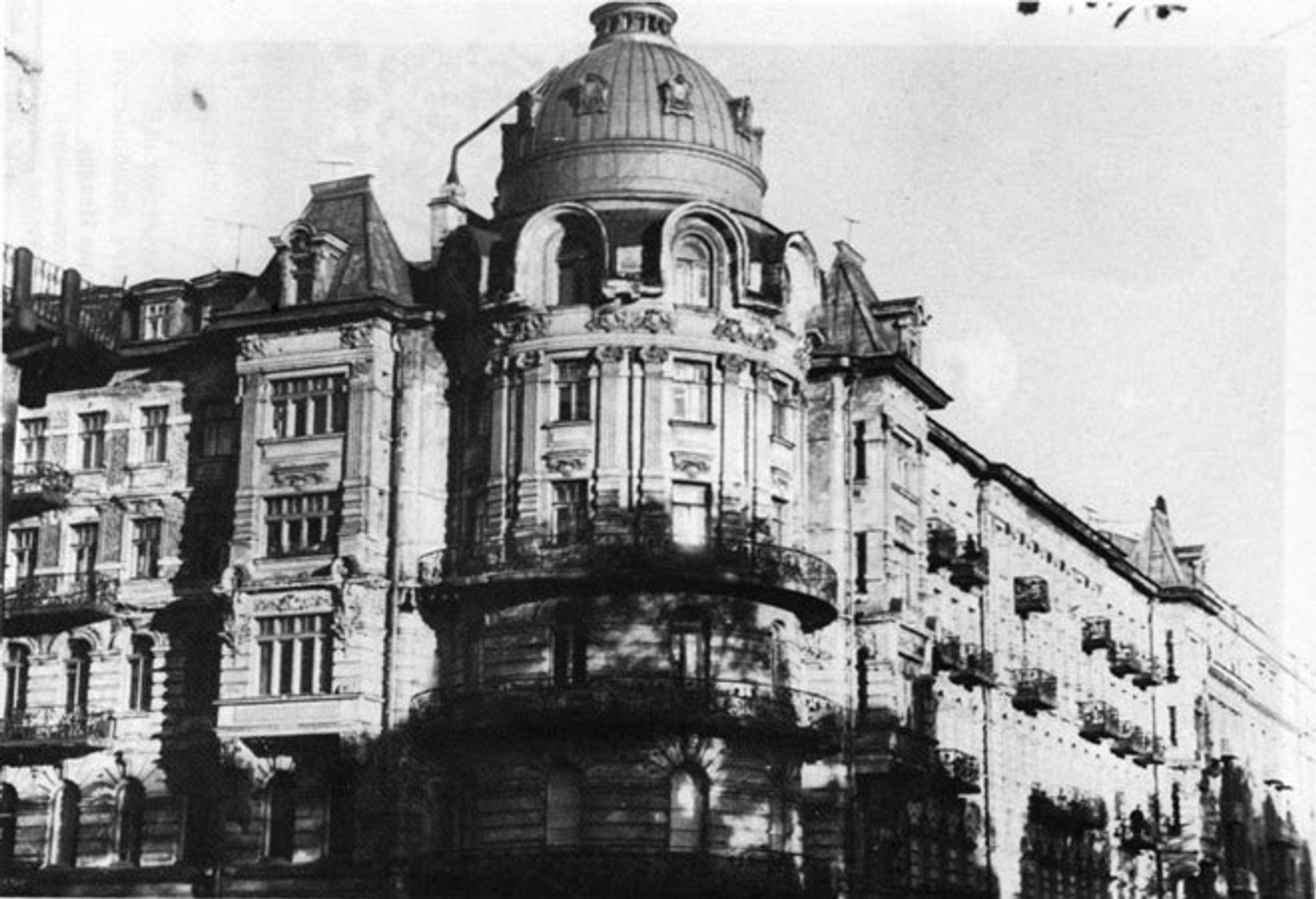

Другим знаковым местом была крыша дома по Таврической улице в Санкт-Петербурге, которую облюбовали поэт Вячеслав Иванов с единомышленниками. Компания читала стихи под звездами, Иванов разъяснял молодняку основы стихосложения. Аналогичное делал Николай Гумилев в своем «Цехе поэтов», рассказывая неофитам про акмеизм (литературное течение, отстаивающее предметность слов и образов в пику символизму. — Прим. ред.). Было еще кабаре с названием «Бродячая собака», куда на встречи слетались Анна Ахматова, Осип Мандельштам и Игорь Северянин.

Примерно так же, как ваша бабушка ждет выпуска сериала «След», московские жители Серебряного века ждали «сред» символиста Валерия Брюсова. Встречи начинались цивильно: жена поэта, переводчица Иоанна Матвеевна Брюсова, разливала гостям чай и резала домашний пирог. На «средах» можно было повстречать знаковых лиц эпохи, которые спустя минуты растворялись в стихотворных декларациях.

Эзотеризм

Дореволюционные поэты были не чужды мистике — что-то вроде наших таро и натальных карт, но брутальнее. Первые медиумы завелись в XIX веке в США, потом сам император Александр II отважился связаться с духом отца накануне важного решения — отмены крепостного права. Философы и социологи говорят, что интерес к эзотерике всегда растет в тяжелые времена: люди перестают ориентироваться в рациональном и вверяют себя в руки высшим силам. Подобное было и в начале XX века.

Вместо колоды таро у поэтов Серебряного века была доска Уиджа. Значение имели не только физические атрибуты: с рацио воевал Валерий Брюсов, увлекшийся творчеством алхимика XVI века Агриппы Неттесгеймского. Поэт напускал на себя загадочный вид, считал Агриппу своим альтер эго, занимался спиритизмом и черной магией, писал в оккультистский журнал «Ребус». Некоторые (в основном еще один мистик — Андрей Белый) ему не верили: автора моностиха «О закрой свои бледные ноги» считали циником, подсвечивающим свое увлечение оккультизмом пиара ради.

Зато в искренности акмеиста Николая Гумилева никто не сомневался. Поэт даже представил миру собственное учение, а именно пассионарную теорию этногенеза: якобы определенные этносы имели определенный потенциал и своими усилиями двигали прогресс. Какое-то время Гумилев планировал создать Географическое общество, посвященное сакральной географии, а в перерывах между вынашиванием планов ловил с сорбоннскими студентами дьявола. Приготовления к встрече с потусторонним были долгими: нужно было несколько дней не есть и читать каббалистическую литературу. В итоге Мефистофель визитом не осчастливил — может, стоило начать с зубной феи?

Деконструкция языка

Если путаетесь в феминитивах, попробуйте осилить стихотворения русских футуристов (Маяковский к ним тоже относится). Поэты Серебряного века были любителями деконструкции: так, Алексей Крученых однажды сочинил «самое русское», по его же словам, стихотворение на свете. Оно выглядело так:

дыр бул щил

убешщур

скум

вы со бу

р л эз

«Муломнг улва, глумов кул, амул ягул», — писал стихотворец Александр Туфанов. «БА БА-БА БА-БА ГОДЕН БУБА БУБА БА», — вторил ему Василиск Гнедов. Поэтический сборник, выпущенный футуристами, назывался «Пощечина общественному вкусу» и, в общем-то, ею и был. Существовали еще «обэриуты»: те больше экспериментировали со смысловыми, а не фонетическими формами, выражая свое «фи» окаменевшей в слове мысли.

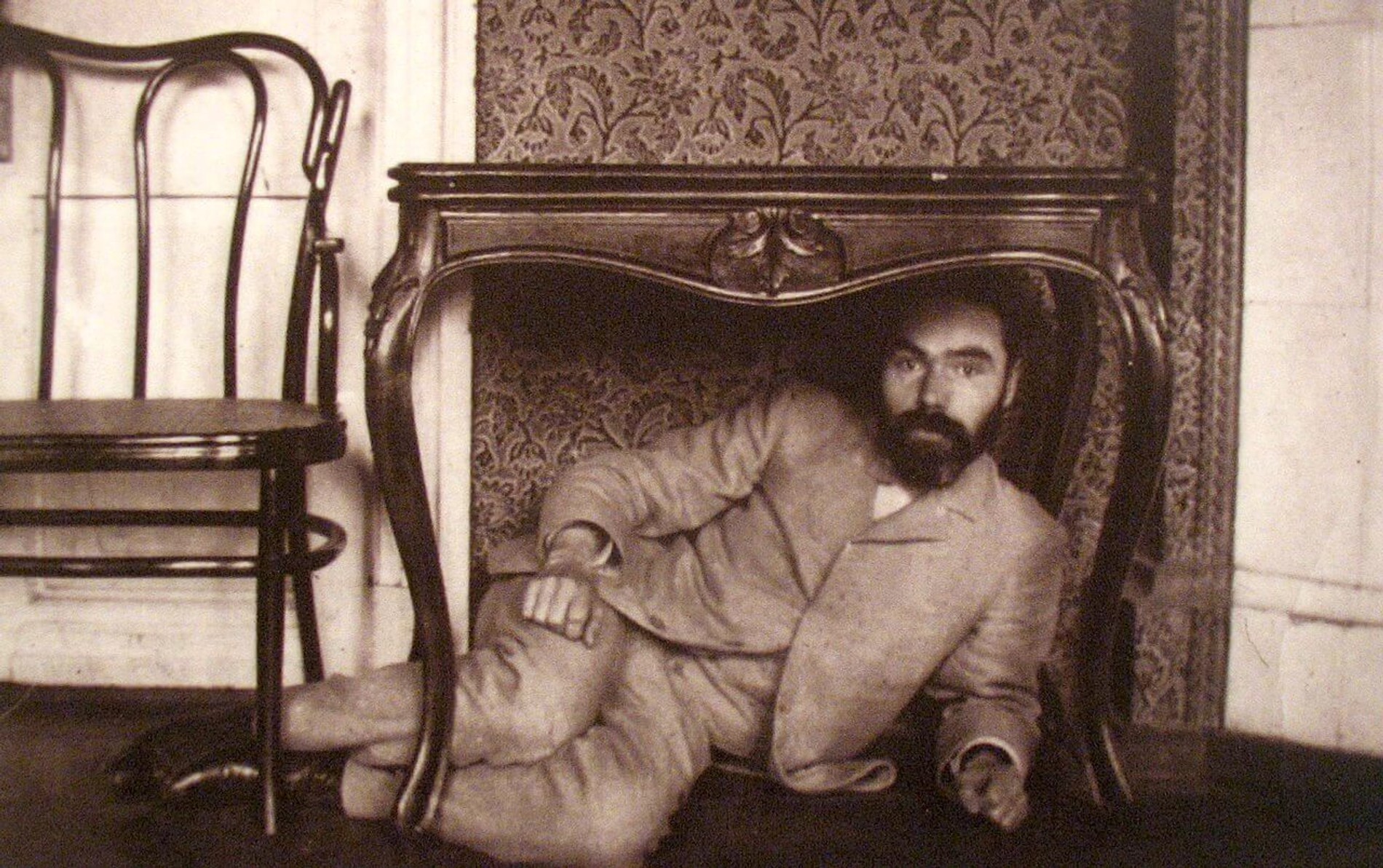

Многих из них (яркий пример — Даниил Хармс) постигла печальная судьба: сначала они были вынуждены печататься только как детские писатели, затем были репрессированы советской властью. С тех пор язык проделал большой прогресс в своей свободе от официоза: теперь главное — в сложную эпоху новой этики не вернуться в тоталитаризм снова.