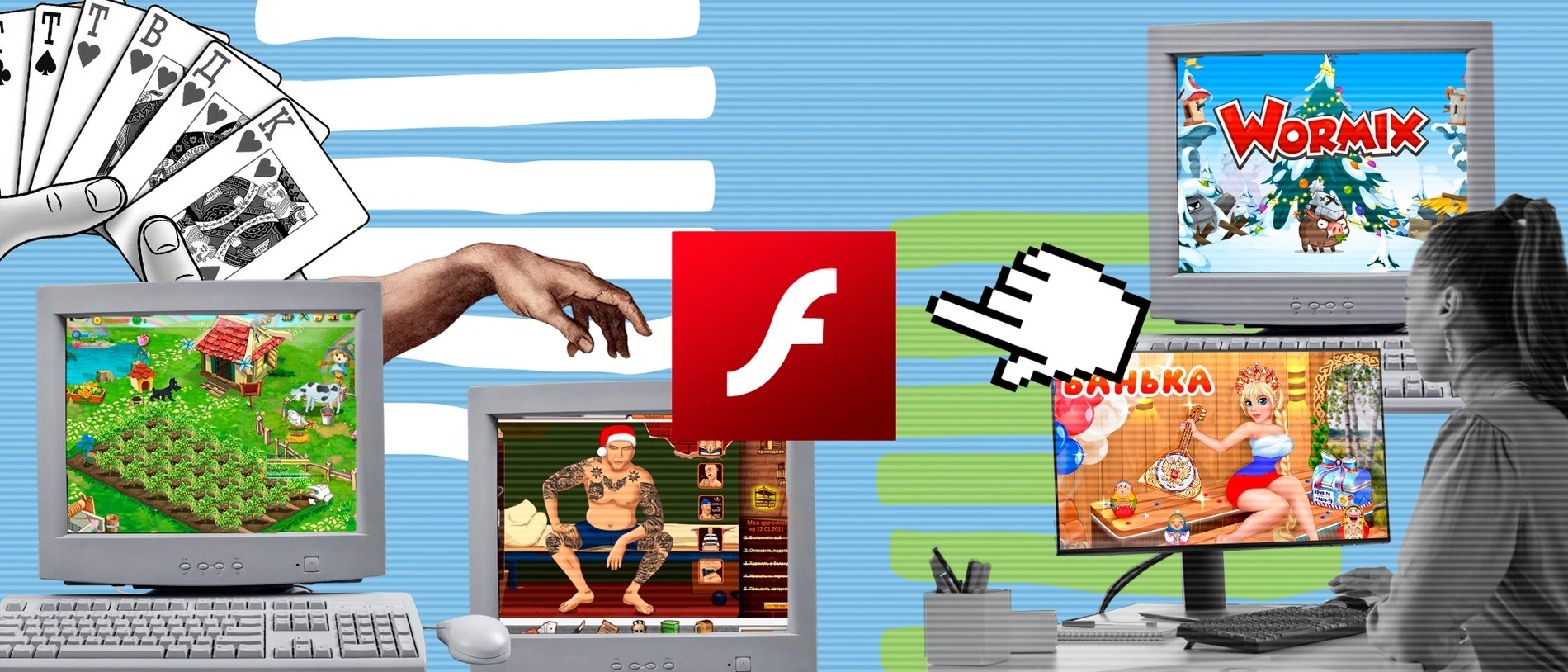

«Счастливый фермер» и «Тюряга»: как флеш-игры в социальных сетях стали отдельной вселенной со своими правилами

Флеш-игры изменили Рунет бесповоротно. И пусть время «Счастливого фермера» и «Тюряги» ушло, славная традиция общения в мини-приложениях осталась. Одинокие души в играх «Банька» и «Дурак онлайн» обмениваются любезностями, парятся с веничком, объединяются в пары. Разбираемся, откуда взялись российские флеш-игры и во что превратились.

История: технические нюансы

Когда интернет только заработал в 1990-е, он был пространством текста. Веб-дизайн отличался лаконичностью: картинки грузились по пикселю в час, видео походили на гифки, ни намека на грядущий ад тиктока. Но публике хотелось интерактива и зрелищ, интернет-энтузиастам — движения вперед. В 1996 году на свет появилась программа FutureSplash Animator, ее дополнил плагин-побратим FutureSplash Player. Первая позволяла делать анимацию посильных для браузера размеров, второй — их воспроизводить.

Эпоха флеш-игр открылась. Их функционал первое время был не очень обширным: можно лениво переползать между сценами, проходить бесхитростные игры. Интересно, что место под солнцем на неопределенное время заняла Pico’s School — квест, вдохновленный массовой стрельбой в школе «Колумбайн». Графика в игре была простейшей, где-то на уровне рисовки сериала «Пол-литровая мышь». Что, впрочем, игру не портило, а интереса к ней не умаляло.

В нулевые флеш-игры расправили плечи. В 2000 году появился язык программирования ActionScript 1.0, которым быстро воспользовались мастера геймдева. Игры были доступными (не требовалось выходить за пределы браузера и вдумываться в многоуровневый интерфейс) и приносили трафик флеш-порталам, поэтому их решено было монетизировать. Это влекло за собой известную вакханалию: идеи пиратились, игры наводняли жестокость и скабрезности. Впрочем, Рунета это не коснулось: там правили «Танки онлайн».

В 2010-х флеш завоевал непоколебимый авторитет. В русскоязычном интернете это совпало с активным развитием соцсетей, пользователи переползали из «Моего мира» ВКонтакт и осторожно знакомились друг с другом. Тогда разработчики представили приложения, ставшие притчей во языцех: «Счастливый фермер», «Вормикс», «Уличные гонки», «Тюряга». В это же время ВКонтакте публиковали VIP-статусы, платили за голоса и раскланивались в граффити на чужих стенах.

Торжество флеша случилось незадолго до его смерти: подобно Икару, он подлетел к солнцу, затем упав с обугленными крыльями. Уже во второй половине 2010-х технология не справлялась с растущими нагрузками и не смогла адаптироваться под смартфоны. Adobe, курирующий флеш-плеер, объявил об отказе поддерживать флеш в 2020 году, в онлайн-играх его полностью заменил HTML5. Но там, где что-то кончается, всегда начинается что-то новое.

История: содержание

Теперь поговорим о российских флеш-играх, укоренившихся в отечественных соцсетях, и вспомним те самые десятые. Начиналось все с мира простейших, инфузорий туфелек в мире флеша: карт, нардов, шашек. Взаимодействовать друг с другом пользователям не разрешалось, люди томились по обе стороны «Дурака онлайн» в своих башнях из слоновой кости. Век социальных сетей тогда только-только наступал, человек оставался вещью в себе.

В 2009 году все изменилось. В играх ввели возможность социального взаимодействия: можно было впечатлять других мощными результатами не странице, зазывать друзей, задирать других игроков. Поскольку некоторые пользователи не только не чистили свою страницу, но и не могли сдерживать себя на радостях от социализации, стены некоторых юзеров напоминали бесконечный спам-трактат: «Мне срочно нужна печать от Кисегач! Помоги мне стать лучшим интерном больницы!», «МегаТест: На сколько ты знаешь разницу между Вупсенем и Пупсенем?», «Я отправил тебе подарок Шестерня в игре Зомби Ферма!».

Этот же риторический вихрь породил легендарную фразу «Давно тебя не было в уличных гонках!». Она должна была мотивировать пользователя вернуться в одноименную игру, но в итоге стала мемом. Из других инноваций того времени: для умножения прибыли ушлые разработчики ввели «голоса» — внутреннюю валюту. С ее помощью можно было добиться недюжинных успехов, например, купить цербера для охраны урожая в «Фермере» или увить виртуальные сотки декорациями на зависть соседям.

К слову о «Фермере»: игра была калькой с китайской фермы Happy Harvest, в ней полагалось множить количество грядок и выращивать кабачки, однако для многих опыт выхаживания овощей обернулся психологической травмой. Все дело в высокой конкуренции и функциональной возможности красть урожай у других пользователей: cоседи могли настойчиво стучаться в личку с просьбой помочь справиться с сорняками, конфликты с грядок перетекали в мордобой в реальности.

25-летняя разработчица баз данных Александра вспоминает: «Я зарегистрировалась ВКонтакте, чтобы играть в “Счастливого фермера” вместе с одноклассницами и не быть чмошницей в школе. В общем, играли мы в “Фермера”, а потом девочки ко мне подходят в школе и говорят: “Хватит тырить перцы с наших ферм!”. А я не крала перцы. Потом выяснилось, что виновата моя сестра, у которой не было своего аккаунта, и она заходила с моего. В общем сестра все равно как-то потом зашла на мою ферму и украла перцы у одноклассниц. Со следующего дня мне в школе объявили бойкот».

Несмотря на противоречивую репутацию, до своей смерти в 2011 году «Фермер» (потом были лишь двойники вроде «Веселой фермы») был одной из самых популярных флеш-игр. Как-то его опробовал на вкус Владимир Жириновский. «Хорошая игра, правильная. Вырасти огород, укради у соседа. Но почему нельзя грамотность проверить? “Семяна”, “потвердить”, вы где такие слова выучили? Хотел поиграть, но ошибок не выношу. Исправляйте. А задумка хорошая», — высказался политик об увиденном.

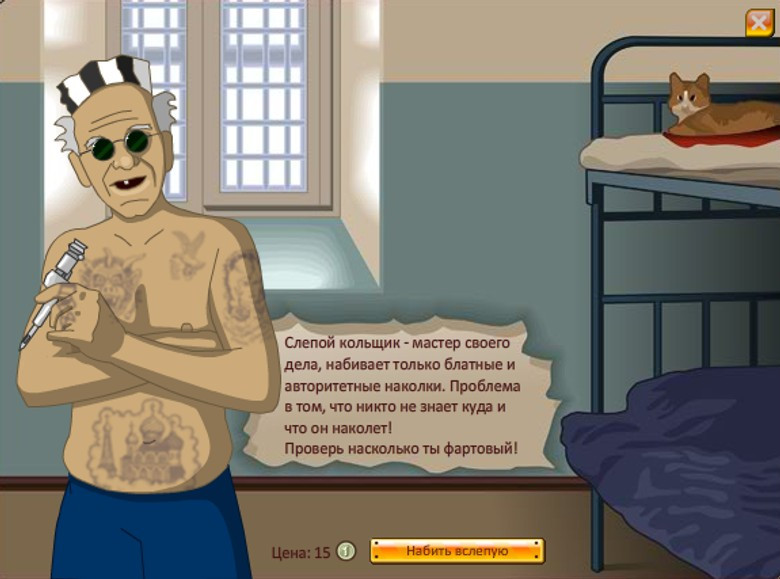

Другой легендарной калькой была игра «Вормикс», скопированная с серии Worms. Там с помощью антропоморфного червя с огнестрельным оружием надо мочить противников. Были «Уличные гонки», до боли напоминающие все когда-либо существовавшие игры про машинки. Особняком стояла «Тюряга». «Здорова, сокамерник! Я местный кольщик, если че кликуха моя Игла. А тя как кличут?» — радушно сообщал персонаж игры, призванный ввести новичка в курс дела. В приложении можно было «закладывать корешей и мотать срок вместе» и «бросать дрожжи в парашу».

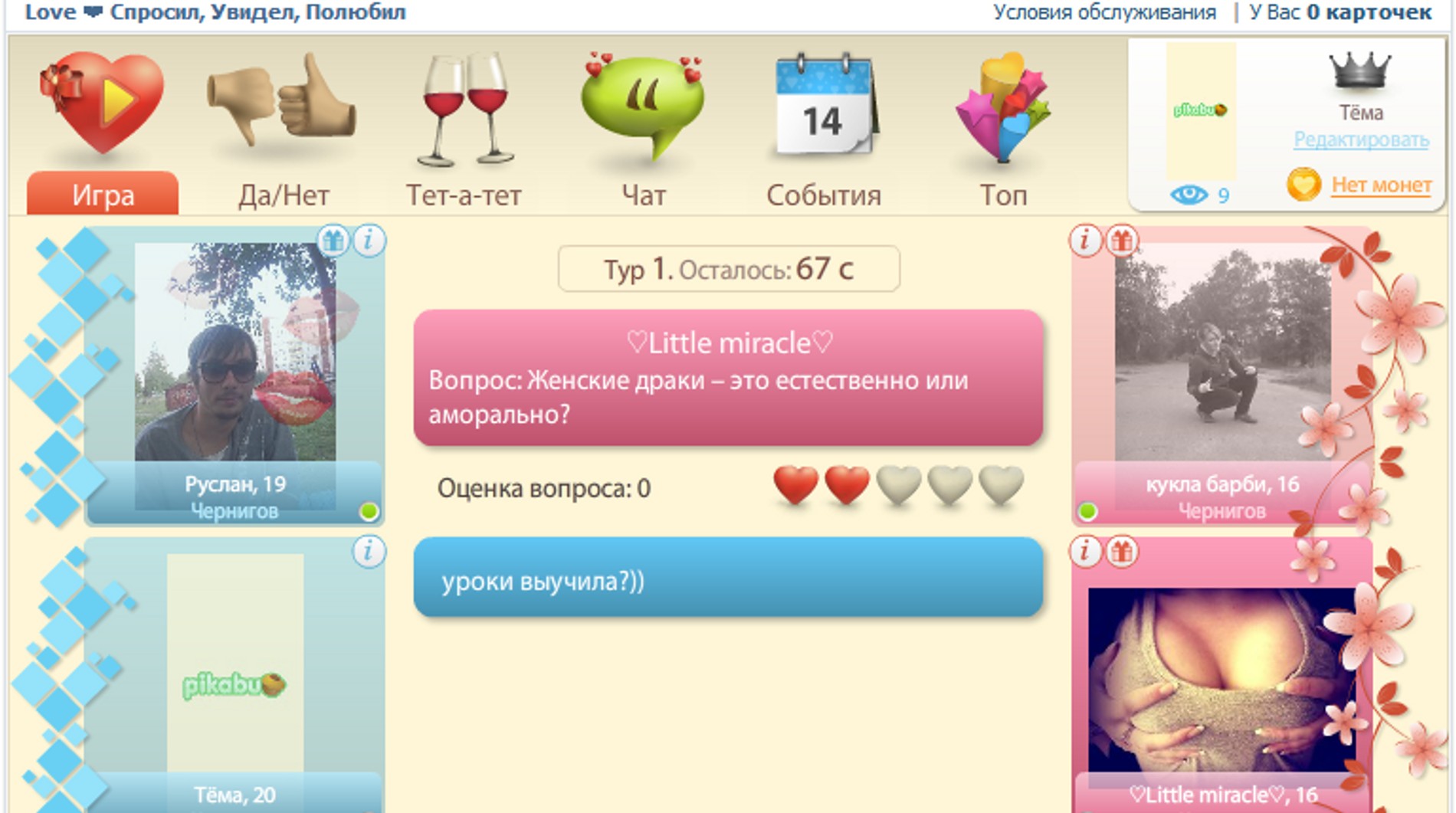

Наконец, в недрах флеш-игр был изобретен самый ранний из возможных аналогов Tinder (старее только игра в бутылочку). Тогда функцию алгоритмов выполнял простой человеческий диалог: в одно виртуальное пространство помещались три парня и три девушки, потом один из участников задавал вопрос противоположному полу и выбирал того, чей ответ на вопрос был самым остроумным. Если симпатия совпадала, далее следовало общение по душам. Говорят, в игре взрослые мужчины регулярно пугали школьниц. Но все это, как известно, развеяло время.

А сейчас?

Поле флеш-игр, как мы уже сказали, ограничено: нет ни идейного запала, ни практического интереса для разработчиков их придумывать. Однако достойные внутрибраузерные преемники «Счастливого фермера» и «Тюряги», пусть и в HTML5, все же существуют. Фаворитом автора статьи является игра «Банька» все в том же ВКонтакте.

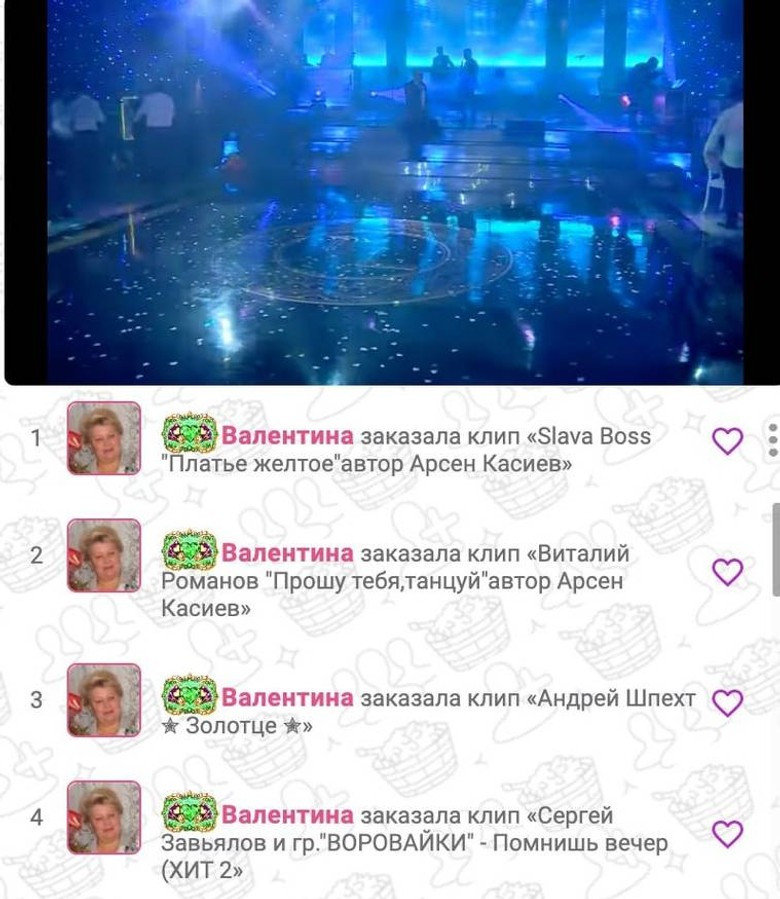

Все происходит в уютном кругу в виртуальной баньке, взаимодействовать с другими пользователями можно нетривиальными способами: «Подсесть», «Поддать парку», «Похлопать веничком». Для тех, кому с другими тесно, найдется интерактив на любой вкус. Во вкладках сбоку пользователи решают загадки и заказывают мелодии и клипы — в почете шансон и хиты Муслима Магомаева. Во вкладке «Знакомства» — российский флеш-дейтинг: выбранного алгоритмами пользователя можно поцеловать, осыпать лепестками или пожелать ему богатства.

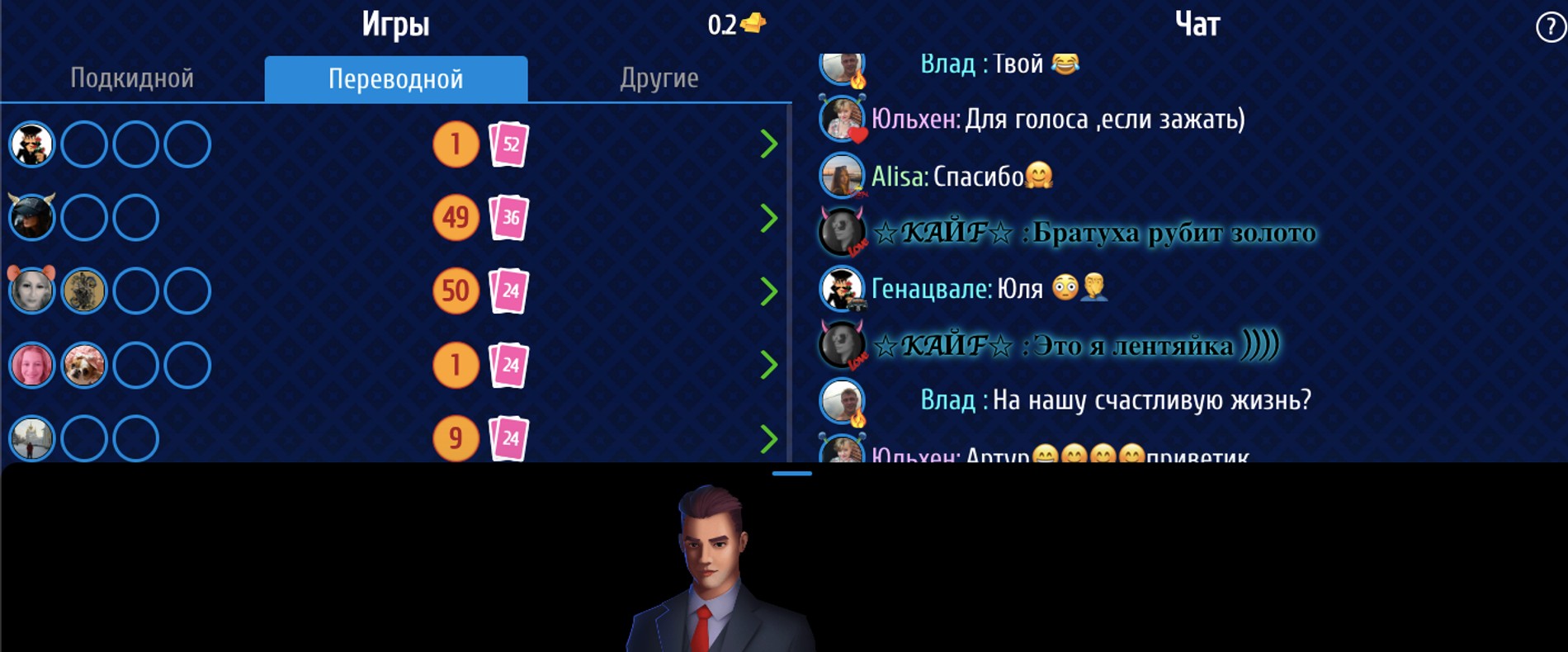

Хороша для социализации и игра «Дурак онлайн». По интерфейсу не отличается от любых других карточных игр, но славится техничными участниками: едва ли получится достойно сразиться в поединке под взглядами карточных мастодонтов Людмилы и Зинаиды. Вот уж кто умеет шулерить по-крупному! А специально для социофилов сбоку прикручен чат, где пользователи общаются по теме и нет.

Наконец, автор наслышан, но сам не играл в игру «Рыцари и принцессы» уже в ОК. Там, как ни странно, тоже можно общаться и строить пары. Ходят слухи, что пиковым проявлением близости становится уединение в карете, которая во время свидания характерно потрясывается, а на экране появляются надписи в духе «Давай сделаем это!».

В общем, за кабачок с другими фермерами уже не подраться, зато провести время за прослушиванием шлягеров и обрасти знакомствами с большой вероятностью можно. Флеш-игры готовы приютить всех тех, кто не знает, куда деть себя после ухода Tinder. Чем не идеальный повод для воскрешения флеша?